Hier finden Sie mit den Objekten des Monats unseren Neuzugang in der Dauerausstellung des DÖW. Monat für Monat werden wir Ihnen hier neue, unbekannte oder womöglich zu wenig beachtete Objekte und deren Geschichte aus unseren Sammlungen präsentieren. Hier erfahren Sie zudem die wichtigsten Hintergründe zu den Objekten und die Motive für deren Auswahl.

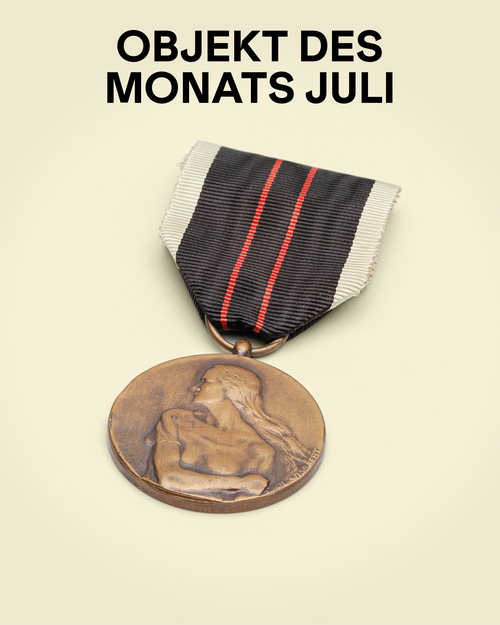

Medaille von Ester Tencer (1949)

Signatur: DÖW, M 798

Die 36 Millimeter große bronzene Medaille mit gold-schwarz-rotem Band wurde vom Bildhauer und Medailleur Paul Wissaert entworfen. Am 4. Juli 1949 wurde sie Ester Tencer (1909–1990) verliehen. Das belgische Verteidigungsministerium ehrte damit die österreichische Widerstandskämpferin und Holocaust-Überlebende für ihren Kampf gegen das NS-Regime. Die junge jüdische Kommunistin hatte sich durch ihren Widerstand im belgischen Exil immer wieder der Gefahr ausgesetzt, verhaftet zu werden. Tencer übergab die Medaille später dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Das Objekt wurde in der 1978 eröffneten Ausstellung des DÖW „Der Österreichische Freiheitskampf 1934 – 1945“ erstmals ausgestellt.

Ester Tencer wurde am 1. April 1909 im galizischen Ryglice geboren. Nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs floh ihre Familie wie Hunderttausende vor der anrückenden russischen Armee in das Innere der Habsburgermonarchie. Die Familie bezog eine Wohnung in der Ausstellungsstraße in Wien-Leopoldstadt. Nach Abschluss der Handelsschule arbeitete Tencer als Buchhalterin, Sekretärin und in einem Konfektionsgeschäft in der Innenstadt. Während der austrofaschistischen Diktatur begann sie sich für die illegale kommunistische Bewegung zu betätigen. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland gelang drei Schwestern und der Mutter die Flucht nach Belgien, im Jänner 1939 folgten Ester Tencer und ihre Schwester Hanna nach. Sie ließen sich in Antwerpen nieder. Die Flucht erlebte Tencer als eine Befreiung, sie engagierte sich im kommunistischen Widerstand, produzierte antifaschistische Propaganda und gehörte zu einer „Mädelgruppe“, die als Teil der „Travail allemand“ versuchte, deutsche und österreichische Wehrmachtssoldaten im antinazistischen Sinn zu beeinflussen.

Als 1942 die Deportationen aus Belgien einsetzten, versteckte sich die Familie, Ester Tencer gab sich als Belgierin aus. In einem DÖW-Interview berichtete sie: „Ich habe gut Flämisch gesprochen damals, und ich war offiziell eine Flämin mit einer deutschen Mutter und mit einem flämischen Vater.“ Ende Februar 1943 wurden ihre Mutter und zwei Schwestern verraten und im April 1943 von Mechelen (Malines) nach Auschwitz deportiert. Sie wurden im Holocaust ermordet. Eine Schwester starb in Belgien an Typhus, eine weitere konnte aus Belgien flüchten. Im März 1943 wurde Ester Tencer festgenommen und nach fast sieben Monaten in Einzelhaft mit brutalen Verhören in das Sammellager Mechelen überstellt. Von dort wurde sie am 5. November 1943 nach Auschwitz deportiert. Im Jänner 1945 kam sie auf einen Evakuierungsmarsch nach Ravensbrück, im April 1945 wurde sie vom Roten Kreuz nach Schweden gebracht. Von einer Auffangstation in Malmö kehrte sie am 12. Juli 1945 schwerkrank nach Belgien zurück.

Anfang 1947 sagte Tencer als Zeugin im Warschauer Prozess gegen Rudolf Höß, den langjährigen Kommandanten von Auschwitz, aus. Im April 1947 kehrte sie nach Wien zurück und arbeitete als Buchhalterin. Nach ihrer Pensionierung war sie im Archivbereich des DÖW als ehrenamtliche Mitarbeiterin tätig. Ester Tencer verstarb am 26. September 1990 in Wien.

Weiterführende Literatur:

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.), Österreicher im Exil: Belgien 1938–1945. Eine Dokumentation, bearbeitet von Ulrich Weinzierl, Wien 1987

Winfried R. Garscha / Claudia Kuretsidis-Haider / Heinz Arnberger, Die jüdische Kommunistin Ester Tencer: Eine biographische Skizze, in: Gedenkstätte für die Opfer der Gestapo Wien [=DÖW Jahrbuch 2012], Wien 2012, (113-134).

Autor: Wolfgang Schellenbacher, Historiker

Fotos: Michael Bigus (Objekt), Daniel Shaked (Porträt)

English

English Termine

Termine Neues

Neues